混合ワクチンは生活環境に応じて選びましょう

今回は犬の混合ワクチンに関してです。

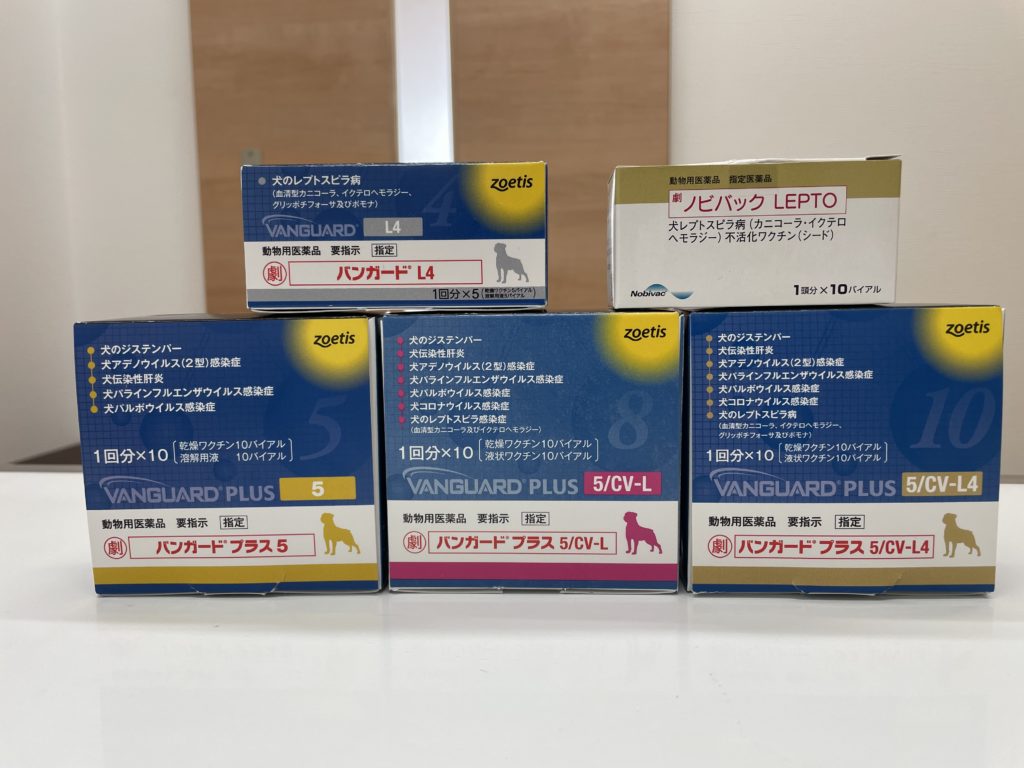

当院では複数種類の混合ワクチンを常備しており、また、抗体価測定も推奨しております。以下の考え方に基づき飼い主様に選択していただきます。

①レプトスピラ症の予防をしたい場合

年に1回8種もしくは10種ワクチンを接種

②基本的なワクチン接種のみをご希望の場合

必要な頻度での抗体価測定、もしくは5種ワクチンの接種

①レプトスピラ症の予防をしたい場合

レプトスピラ症とは細菌感染症で、ねずみなどの野生動物の泌尿器に感染しますが無症状であることが多いそうです。

野生動物が無症状のまま尿中からレプトスピラ菌を排菌し、土壌や水源を汚染します。レプトスピラ菌は土壌や淡水中で数か月生存可能だそうです。

日本国内では圧倒的に沖縄での発生が多いですが、関東以西では散発的に発生があります。千葉県でも発生が認められています。

汚染された淡水や土壌から、経皮・経粘膜感染します。

犬が感染した場合、その尿中から排菌され飼い主が感染することもあり得る人獣共通感染症です。

レプトスピラ菌は、Leptospira Canicola、Leptospira Icterohaemorrhagiaeなど、レプトスピラの後に続く血清型というものがあり、ワクチンはそれぞれの血清型にしか効果がないとされています。

現在利用できるワクチンの血清型はCanicola、Icterohaemorrhagiae、Grippotyphosa、Pomonaの4種類ですが、国内で発生している主要な血清型はHebdomadis,、Australis、 Autumnalisとされており、残念ながら全く即しておりません。

つまり、ワクチンを打ってあれば大丈夫とは言えないのですが、沖縄に連れて行く予定があるとか、山や川に連れていくようなキャンプの趣味があるなどの場合には接種した方が良いでしょう。

Canicola、Icterohaemorrhagiaeの2種類が予防できる8種混合ワクチンと、Canicola、Icterohaemorrhagiae、Grippotyphosa、Pomonaの4種類が予防できる10種混合ワクチンがあります。どちらが良いのかは調べれば調べるほどわからなくなります。

GrippotyphosaとPomonaは沖縄でしか発生がないのではないかという情報もあれば、国内の浮浪犬や牧場飼育犬を調べるとGrippotyphosaとPomona抗体がそれなりの割合で検出されたという報告もあります。

ただ、私は2013年からこのエリアで犬と猫の診療を行っておりますが、レプトスピラ症を1件も診たことがありません(開業は2023年ですが、2013年から ちはら台やおゆみ野南で診療していました)。

千葉県はレプトスピラ症の報告数が比較的多い県ですが、東京に近いエリアほど発生が少ないと思われ、おそらく房総の方で散発的に発生があるのではないかと思われます。

このあたりは完全にゼロとは言えないものの発生報告が極めて少ないですし、日本全体でのそれぞれのワクチンの予想される接種数と副作用報告数を踏まえると10種の方が副作用のリスクが高そうなので、今のところは沖縄地方に連れて行くことがなければ8種で良いのではないかと考えています。

8種を推奨するのか10種を推奨するのかは、今後のレプトスピラ症の発生状況や副作用報告の動向次第で変わるかもしれません。

2024年に改定されたWSAVAのワクチンガイドラインを解説してくれるセミナーを受講しました。

千葉県で犬に発生が確認されているレプトスピラの血清型の中に、GrippotyphosaとPomonaは含まれておりませんでした。

もちろん今まで大丈夫だったから、これからも大丈夫とは言い切れませんが、可能性は低いと思いますので、基本的には8種を推奨したいと思います。ただ、発生状況を踏まえた上でも10種をご希望される場合は10種も接種いたします。。

レプトスピラワクチンは免疫力がつきづらく、かつ持続力も弱いため、成犬でも幼犬でもはじめての接種は2回接種でその後は年に1回です。

ペットショップで2回目まで5~6種のワクチン接種が済んでいる場合は3回目ワクチンとして8or10種ワクチンを接種して、その3-4週後にレプトスピラのみのワクチンを追加接種します。

②基本的なワクチン接種のみをご希望の場合

どんな環境の犬でも必ず接種しましょうとされているコアワクチンは、パルボウィルス、ジステンパーウィルス、アデノウィルスの3種類です。アデノウィルス2型を接種すると1型にも有効ということで4種類とカウントすることもありますが、実際は3種です。

日本では何故かこの3種ワクチンの販売がなく、どのメーカーでもかならずパラインフルエンザウィルスも入ってしまいます。パラインフルエンザウィルスは必要あれば接種しましょうという括りのノンコアワクチンです。ここまでの4種混合のワクチンが5種ワクチンと言われるものです(実際は4種混合ですがアデノウィルスを2カウントして5種と言われる)。

6種混合ワクチンというものもありますが、これは5種に犬コロナウィルスのワクチンも入っているものです。犬コロナウィルスワクチンは、世界的に有名なWSAVAのワクチンプロトコルでは非推奨です。打たない方が良いという扱いなので当院では5種を採用しています。

https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/WSAVA-vaccination-guidelines-2015-Japanese.pdf

8種や10種のワクチンにはコロナウィルスワクチンが入っておりまして、当院が採用しているワクチンメーカーでは7種や9種のワクチンというものは販売がないので、これは仕方がないところです。

そしてここでもうひとつ考えなければならないのは、接種頻度です。

レプトスピラ症のワクチンは毎年接種が推奨されますが、コアワクチンは3年程度は免疫力の持続が期待できます。

免疫力が持続しているかどうかは血液検査で調べることが可能です。

ワクチン接種にはアレルギー反応のリスクがありますので、必要最低限の接種が望ましいです。このため血液検査で抗体価測定を行い、免疫力が下がってくるタイミングでの接種がベストな予防法です。

しかしながら、トリミングサロンやペットホテル、ペット同伴での宿泊などでは1年以内の狂犬病予防接種と混合ワクチンの証明書を求められることが多いです。

免疫力の証明書としては、ワクチンの接種証明よりも抗体価の証明書の方がより正しい証明書ですが、規約に想定されていないなどの場合に、「抗体価証明とか言われてもよくわからないので、ワクチン証明書がないとダメです」と言われてしまうリスクもなくはないです。

このため、1年ごとにワクチン接種を行う飼い主様が圧倒的に多いですが、抗体価測定も行っておりますのでご検討ください。

ワクチンの在庫を1種類に限定しておいて、

「はい、ワクチン接種ですね。前回は1年前ですね。じゃあ身体検査で問題なければ接種しましょう!」

と簡単に済ませることもできますし、その方がわかりやすいのかもしれません。

しかし、愛犬の健康に関わる大事な選択ですので、飼い主様としてしっかり理解した上で選択することを推奨しています。

獣医師ができることは提案であって、決めるのは飼い主さまです。最終的に愛犬を守ってあげられるのは飼い主さんしかいないのです。

しっかり検討して飼い主自らが責任を持って決めましょう。

※ご高齢の飼い主様などで「よくわからないから先生に任せるよ」と言われた場合は、飼い主様の生活環境や飼育環境をお伺いした上で私が決めることもあります。

WSAVAのワクチンガイドラインが2024年に改定されたので、レプトスピラはコアワクチンになったんだから必ず接種するんだという考え方もあるとは思います。しかし、「旧ガイドラインの、必要があれば接種を推奨するノンコアワクチン」と、新ガイドラインでの「流行地域ではコアワクチンとする」というのは、言っていることは同じで言い回しが違うだけです。

流行地域を、国単位/県単位/市区町村単位など、どのレベルで所属地域を考えるかで、レプトスピラワクチンを必須とするかどうかの考え方は変わると思います。

ご利用されている動物病院にレプトスピラ症の発生状況を聞いてみると判断基準のひとつになるかもしれませんね。流行地域では各動物病院で毎年数例診ているような状況のようですから、そういった地域では必ず接種した方が良いと思います。

今のところ当院周辺が流行地域とは言えないのではないかと考えております。