猫の慢性腎臓病 多飲多尿と皮下補液

猫ちゃんで最も重要な病気は慢性腎臓病(CKD)ですね。

なんでそう言えるのか。犬の死因は1位:腫瘍 2位:循環器疾患 3位:泌尿器疾患で、猫の死因は1位:泌尿器疾患 2位:腫瘍 3位:循環器疾患だからです。

死因の1位ですから最も重要な病気と言って良いのではないでしょうか。

腎臓病なのに多尿である理由

医療従事者の飼い主様からよくある質問は、「腎臓病なのに何故多尿?乏尿じゃないの?輸液なんてして溢水しないの?」というものです。

答えを一言で済ますなら、「人と猫の慢性腎臓病は違う病気だから」です。

人のお医者さんではないので間違っていたら申し訳ないですが、人のCKDの一般的な原因は糸球体障害みたいですよね。糖尿病・高血圧・糸球体腎炎で、主に糸球体の障害が強く出るため糸球体濾過量が低下して浮腫傾向が表れやすいようです。

猫のCKDは、人では稀な「尿細管間質性腎炎」が最も一般的なCKDの原因です。糸球体障害よりも尿細管での再吸収障害が先に出るので、多飲・多尿・脱水傾向が表れやすいです。人でもこの病気なら同じような症状になるみたいですよ。

人でも猫でも慢性腎臓病(CKD)と言っていますが、人では糸球体障害が前提の解説が多く、猫では尿細管間質障害を前提としているので話が食い違うということです。

ただ、それなら人と同様に糸球体障害が主体のことが多い犬の腎臓病では浮腫が起こりやすいかと言われると、そんなことはないのですが、この辺の齟齬は人工透析ができるのかどうか、というところが関係していると思われます。

医療従事者の飼い主様が思い浮かべるCKDのイメージは、透析患者さんなんだと思います。

動物では、主には費用対効果の面から人工透析は一般的な治療ではありませんので、ある程度腎機能が残存していることが前提での話になります。人でも透析になる前から浮腫や溢水がそんなに問題になるわけではないと思うのです。動物のCKDの話は全部人工透析より手前の話です。

腎臓病にはとにかく皮下補液が有効?

ということで、猫の腎臓病は基本的に脱水傾向になります。このことから、猫の腎臓病といえばとにかく皮下補液!ということで、皮下注射で輸液剤を注射するということが古くから実施されています。

多尿で脱水しやすいんだから水分を補給してあげれば良いということですね。

ただ、これがですね、昔はあまり良く病態を理解しないまま闇雲に行われることが多かったように思います。私も若いころは右も左もわからず、とにかく所属した動物病院の方針に従って毎日皮下補液していたら浮腫を引き起こしてしまった、ということもありました。

補液すると、当然尿量が増えるんですよね。腎臓が悪くて尿毒素の血液検査数値(BUN CREなど)が上昇している場合、補液して尿が増えて、血液検査の数値が下がったら良いことしている気になりがちです。

でも、それは状況によっては間違っていることもあるんです。

補液→尿量増加=老廃物排泄促進とは限らない

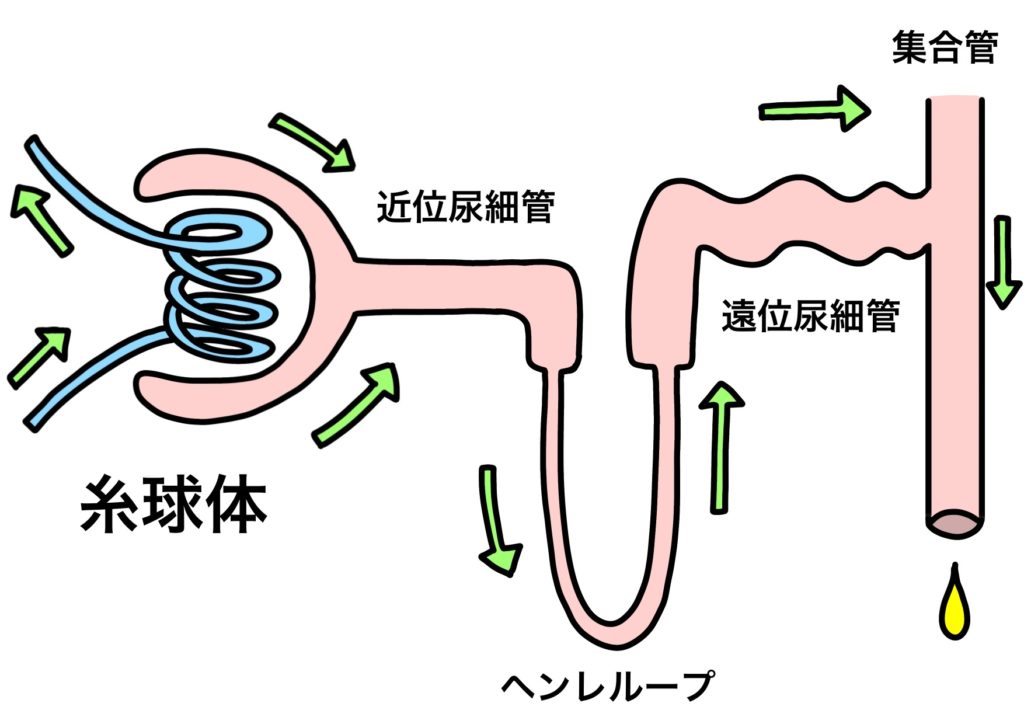

下図はネフロンと呼ばれる腎臓のろ過装置の1単位です。これがたくさん集まってるのが腎臓です。

尿として出てくるものは2種類に分けられると思うんです。

①捨てなきゃいけない毒素などの老廃物 ②必要に応じて排泄量を調節する水分や電解質(ナトリウムなど)

①の能力を規定するのは糸球体濾過量(GFR)です。②を調整するのは尿細管と集合管です。

糸球体の水色のクルクル巻いているところが血管です。

ここで血液が濾過されて、ボウマン嚢にこし出されて尿細管に入ります。

糸球体では、血球のような大きい物質や、陰性荷電している蛋白質(アルブミン)など以外は全て通過できてしまいます。

人では総体液量の4倍くらい。犬猫ではおそらく6倍くらいの量の血漿が毎日濾過されています。

ここで老廃物が排泄されます。

でも、このままだとあっという間に全ての体液が尿として捨てられて死んでしまいます。

そうならないように必要なものを再吸収するのが尿細管と集合管です。

水を飲みすぎたら薄めの尿を、塩分を取りすぎたら塩分の多い尿を排泄してくれて、体の水分と電解質を常に一定に保ってくれるわけです。

通常であれば濾過された血漿(原尿)の99%は再吸収されます。

それを踏まえて皮下補液の効果を考えてみましょう。

特には臨床症状はまだなくて、脱水もしていないCKD stage2の猫に皮下補液したとします。

1日あたりの尿量が400mlから600mlに増えてBUNが正常値になりました。

「やったね200ml分の老廃物を排泄できて数値が改善して良かったね!」となるかという話です。

結論を言えばなりません。

もしGFRが適正に増えて老廃物の排泄が増えているなら良いことですよね。でも脱水していないCKDの猫に補液したところでGFRは適正には増えません。腎臓の予備能は既にないからCKDなのです。補液で細胞外液を増やしても、①GFRは増えない、もしくは、②糸球体に無理な圧をかけて過濾過になる、のどちらかです。①なら尿細管で再吸収する水と電解質を減らすことで尿量が増えるだけ(老廃物の排泄は増えない)で、②なら老廃物の排泄は増えるものの糸球体に無理な圧力がかかり、腎臓病の進行を早めてしまいます。

臨床症状のない軽度な腎数値の上昇を下げるために皮下補液を行い、結果として腎臓病の進行を早めてしまう可能性があります。

尿毒素は下げられるなら下げた方がいいようですが、そこは食事療法や生菌剤のサプリメントなどで対応すべきです。腎臓病の治療で腎臓に負担をかけるのは本末転倒です。

正しい皮下補液治療とは

じゃあ、はら動物病院では皮下補液はしないんですか?と言えばそういうことではありません。

脱水の治療や予防のために、必要な子には補液をします。

どんな目的で何を目標に補液をするのかを、獣医師と飼い主さまの間でしっかり共有して治療を行いましょう。

皮下補液の目的は、「適切なGFRの維持」です。

脱水したら血液が減ってしまいます。腎血流量も減ります。糸球体で濾過される血液量が減ります。これはいけません。毒素が蓄積してしまいます。補液しましょう。

しかし、過剰輸液はいけません。腎臓に負荷をかけて病気の進行を早めてしまいます。

そこを理解して、臨床症状、身体検査、血液検査結果を適正(≠正常)に保つことを目標に実施するのが(皮下)補液です。目的はGFRの適正化で、検査所見(目標)はそれが達成されているかの指標です。

そのあたりを踏まえまして、個人的には週1回の皮下補液を継続というのは、あまり推奨していません。

放っておくと脱水してしまうほど、飲水量と尿量のバランスが取れていない場合にするのが皮下補液だと思っています。

なので、1週間補液なしで食欲や元気が維持できるなら補液は必要ないと思います。

定期的皮下補液の継続が必要になるなら、3日に1回以上の頻度は必要だと考えています。

皮下補液の目的が「適切なGFRの維持」だというのは反論の余地がないものだと思いますが、補液の頻度に関しては議論があるところではあると思います。週に1回が絶対にダメだと言うつもりはありません。臨床症状次第だと思います。

まとめ

長くなりましたが、本稿で言いたいことは2点だけです。

①なぜ猫の慢性腎臓病は多飲多尿なのか

→尿細管間質性腎炎だ(であることが多い)から

②何で皮下補液するの?

→適切なGFRを維持するため

以上でございます。

猫ちゃんはCKDになることが多いですが、進行は緩徐で診断から何年も元気でいてくれることが多いです。

適切な治療管理をすることで、少しでも長く元気な愛猫と一緒に過ごせるようにしたいですね。

慢性腎臓病の治療管理に不安をお持ちの飼い主さまは、はら動物病院へのご相談をご検討ください。