小型犬の心臓病(僧帽弁閉鎖不全症):家庭で発見できる悪化のサインとは

かかりつけ動物病院にエコーはありますか?

ここのところ、「いつもの動物病院で『エコーがないから、これ以上はわからない』って言われちゃって...」というご来院がちらほらあります。

本当の意味で「ない」ということではないんじゃないかと予想はしているのですが、画質が著しく低い機械しかないということなんだと思っています。

いや、本当にないのかもしれないですけど、本当にない場合パイオメトラ(子宮蓄膿症)とか胸水とかどうするんでしょう...さすがに液体貯留の有無はどうにか見えるくらいのはあるんじゃないかと思いますが、本当のところはわかりません。

しかし、消化器症状の場合に、そこでエコーがないからバリウム!って無理するんじゃなくて、「エコーがあるところに行ってね」というのは良心的な判断だと思います。当院ではつい先日、開業してから初のバリウム造影を行いましたが、最近はほとんどすることがなくなりました。

バリウム造影して流れれば良いのですが、流れない場合にはその部位はエコーでは見えなくなってしまいますし、手術となった場合にもバリウムの腹腔内への漏出→腹膜炎のリスクがありますので、エコー検査が非常に有用です。

エコー検査が可能な動物病院をかかりつけにすべき品種は?

ただ、そういう急性疾患に関しては、病気になったらエコーがあるところで診てもらうということでも良いのかもしれません。その時だけで治療が完結しますから。

でも、エコー検査が必要な慢性疾患にかかりやすい品種の場合は、普段からご利用される動物病院としてエコーを備える動物病院をご利用いただくことがおすすめです。

具体的には、犬ではキャバリア、シーズー、チワワ、マルチーズ、ポメラニアン、ミニチュア・シュナウザー、パピヨン、ヨークシャーテリア、猫では、メインクーン、アメリカンショートヘア、ラグドールなどでしょうか。

上記の品種は、犬は僧帽弁閉鎖不全症、猫は肥大型心筋症の好発品種です。

ペット保険最大手のアニコム損保さんは、僧帽弁閉鎖不全症の罹患率が高い犬種として、キャバリア、マルチーズ、チワワ、ポメラニアン、シーズーを挙げています。

https://www.anicom-page.com/tobyoki/manabu/manabu2_1.html#:~:text=%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%83%A7,%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82&text=%E7%8A%AC%E7%A8%AE%E5%88%A5%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%81%A8,%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%8C%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

犬の僧帽弁閉鎖不全症とは

今回は当院での犬の僧帽弁閉鎖不全症の検査・治療に関してご説明いたします。

僧帽弁閉鎖不全症というのは、その名の通り心臓の左房と左室を分ける僧帽弁が上手く閉まらなくなる(閉鎖不全を起こす)病気です。

根治させるには弁が完全に閉じるようにする手術です。

当院では心臓の手術はできませんが、内科的治療や検査を行なっております。手術をご希望の場合は専門施設をご紹介しております。

まず認識すべきは、僧帽弁閉鎖不全症は必ずしも治療が必要なレベルに進行するわけではない、ということです。軽度な閉鎖不全があっても、ずっと軽度なまま寿命を全うする子も多いです。

非進行性で寿命にも本人の体調にも影響しないのに治療するのは過剰医療です。明確に間違っていると言えます。

しかし難しいのは、初期段階で進行性なのか非進行性なのかを鑑別する術が現状はないのですね。なので、ごく初期から治療を推奨している先生もいらっしゃるかもしれません。症例によっては今後進行するかもしれないので、そうなるとごく早期からの治療介入も間違っているとは言い切れないことになります。

僧帽弁閉鎖不全症の標準治療(内科)

ただ、現在は2017年にACVIM(米国獣医内科学会)から発表されたコンセンサスステートメントに基づいて検査・治療を行うことが標準治療とされており、そこから外れる治療を行うのであれば、その根拠が必要だと思います。

当院では、ACVIMコンセンサスステートメントに基づき、心雑音の大きさ、レントゲンでの心臓の大きさ、心エコーでの左心房・左心室の大きさの全てが基準を超えている場合(stage B2)には、無症状であっても治療を開始しています。心臓病に伴う何らかの症状(活動性低下や発咳)を認める場合には検査数値によらず治療を行います。初期の無症状症例には治療を行いません。

僧帽弁閉鎖不全症のACVIMコンセンサスステートメントは、実感としても非常に優れた基準であると感じています。stage B1には多くの非進行例が含まれておりますが、stageB2の基準を満たす場合は多くの場合が進行例であったり、投薬を開始してから実は心不全症状があったと気づく例が多いです。

投薬を開始してみると今までよりも活動性が向上したり、病的だとは思っていなかった軽度の咳がなくなったりすることが多いようです。

つまりは、実は軽度な心不全症状が出ていたということですよね。(発咳は心不全症状とはちょっと違いますが詳細は割愛します)

投薬開始の基準に心エコー検査が含まれている以上、心エコーが可能な動物病院でしか僧帽弁閉鎖不全症の標準的な検査・治療はできません。

左心房・左心室の大きさを測定できることが最低ラインです。

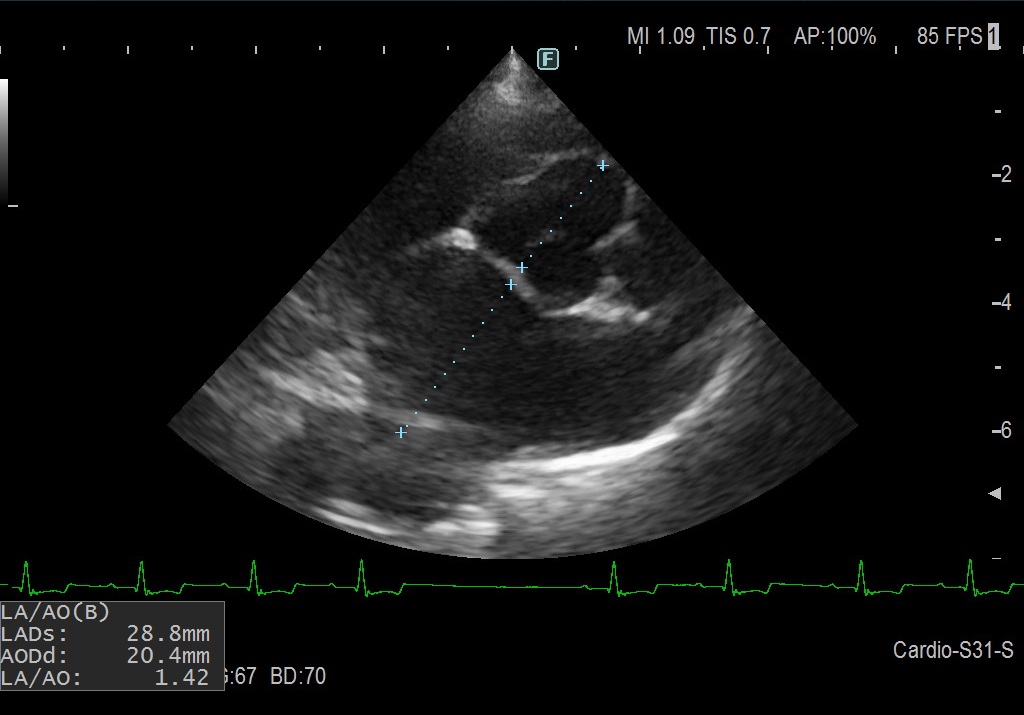

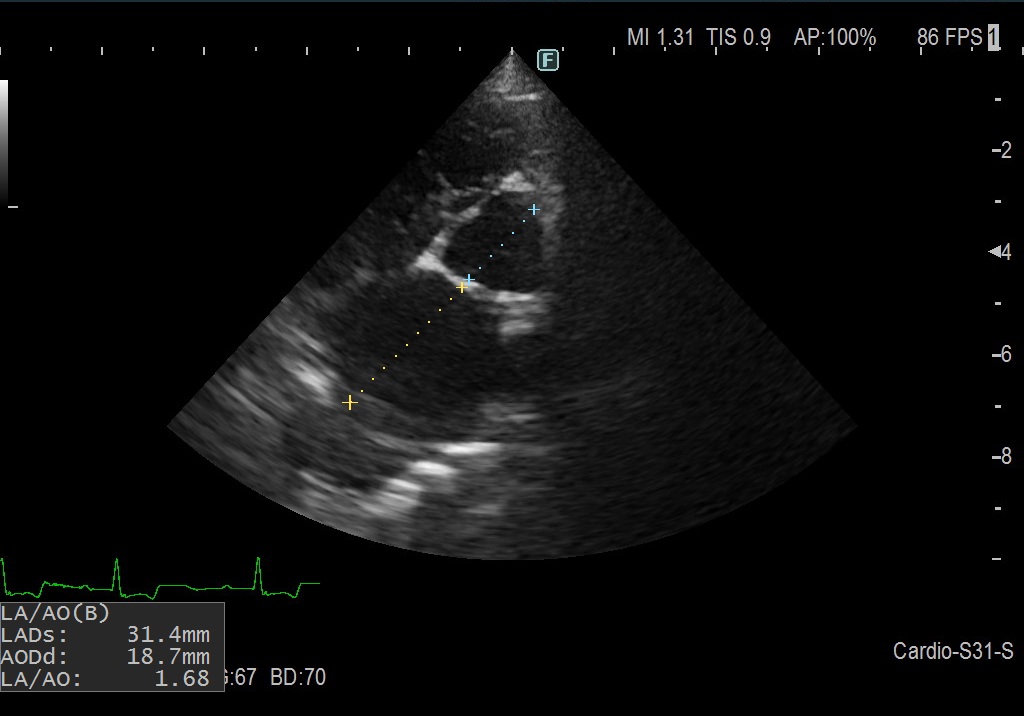

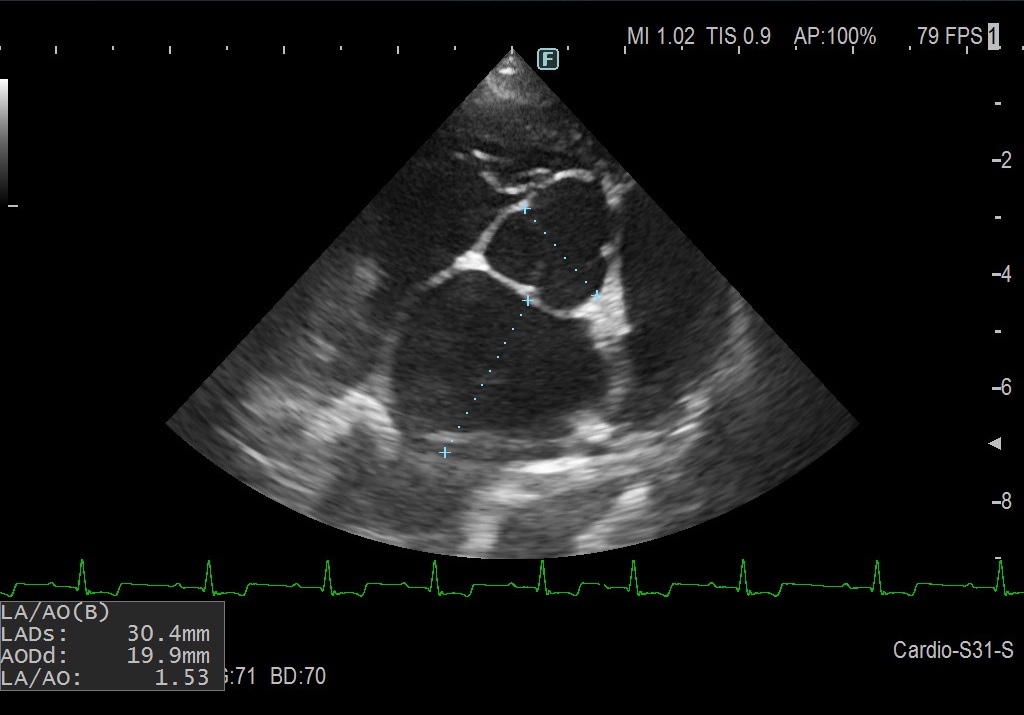

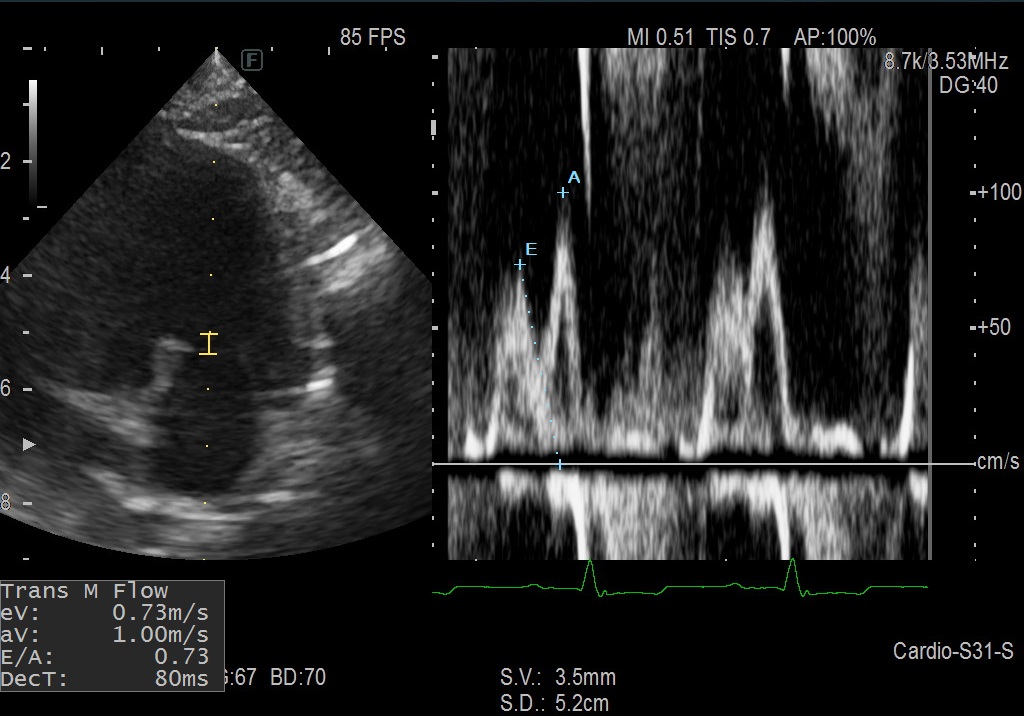

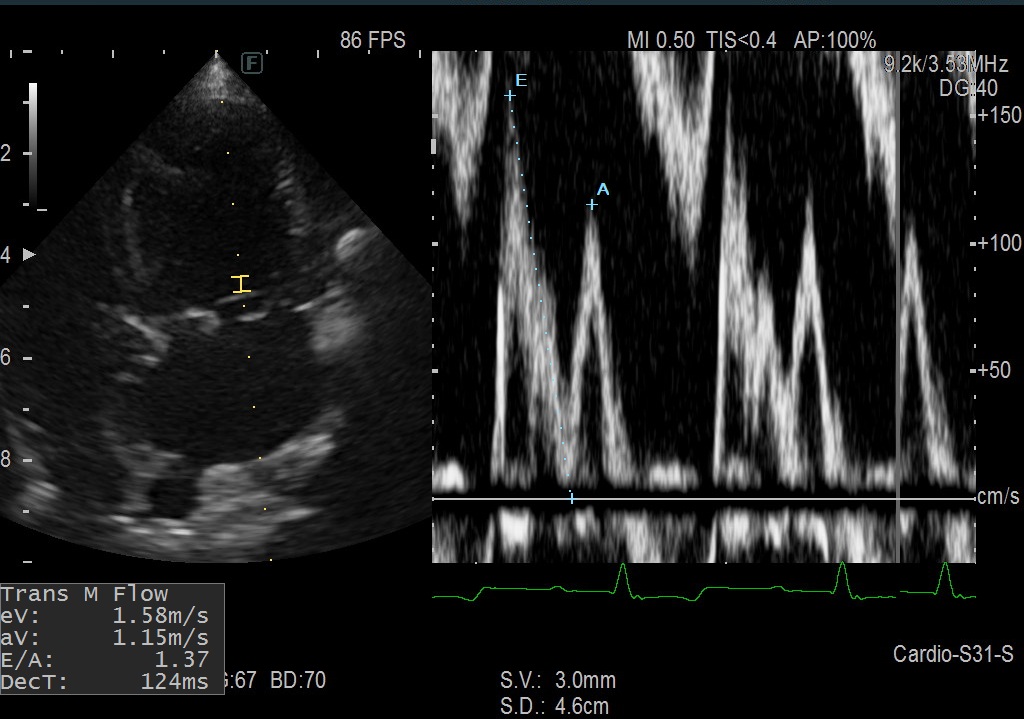

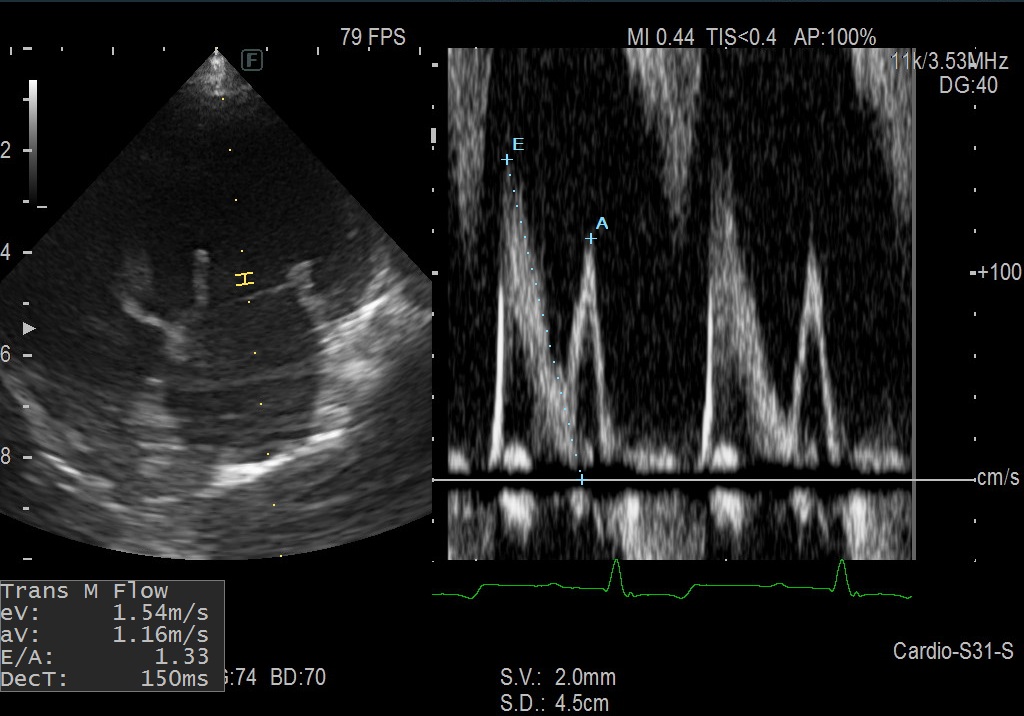

例えば以下の症例は、左心房径以外はstage B2基準を超えていた症例で、左心房径が基準を超えたため投薬を開始し、内服薬の効果でまた少し左心房径が小さくなっています。左から順に、投薬7か月前、投薬直前、投薬2週間後です。

ガイドラインに載っていないこと

ガイドライン(コンセンサスステートメント)があるなら、それ通りにやるだけですね、っていうことなら単純で良いのですが、stage B2から先はガイドラインが不完全です。

心不全(肺水腫)になったらこういう治療をしましょうねっていうのはあります。でも肺水腫って亡くなることもある病態です。そうならないように治療したいじゃないですか。でもその部分には何ら国際的な指標はありません。

E波が左房圧を表すとか、MR VTIがいいんじゃないかとか、左房圧はじわじわ上がっても肺水腫にはならないから意味がないだろとか、獣医循環器専門医であっても先生によって言うことが違います。それぞれおっしゃることはもちろん理にかなっておりますが、「で、どうすんの?」というところには誰も明確には答えてくれません。

肺水腫にしないための検査/治療

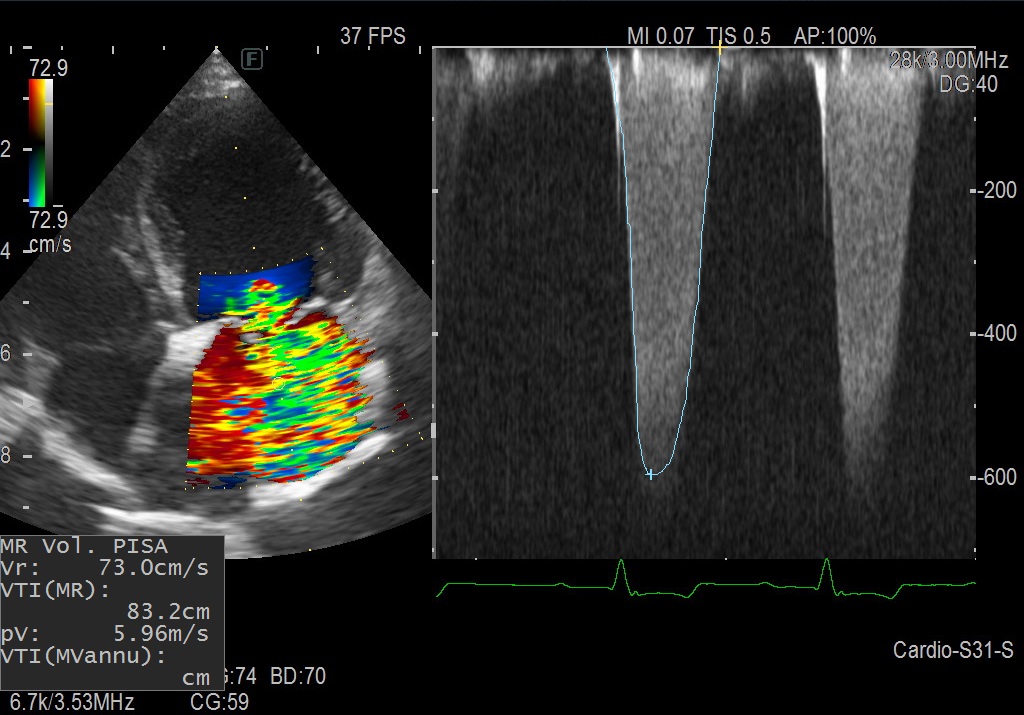

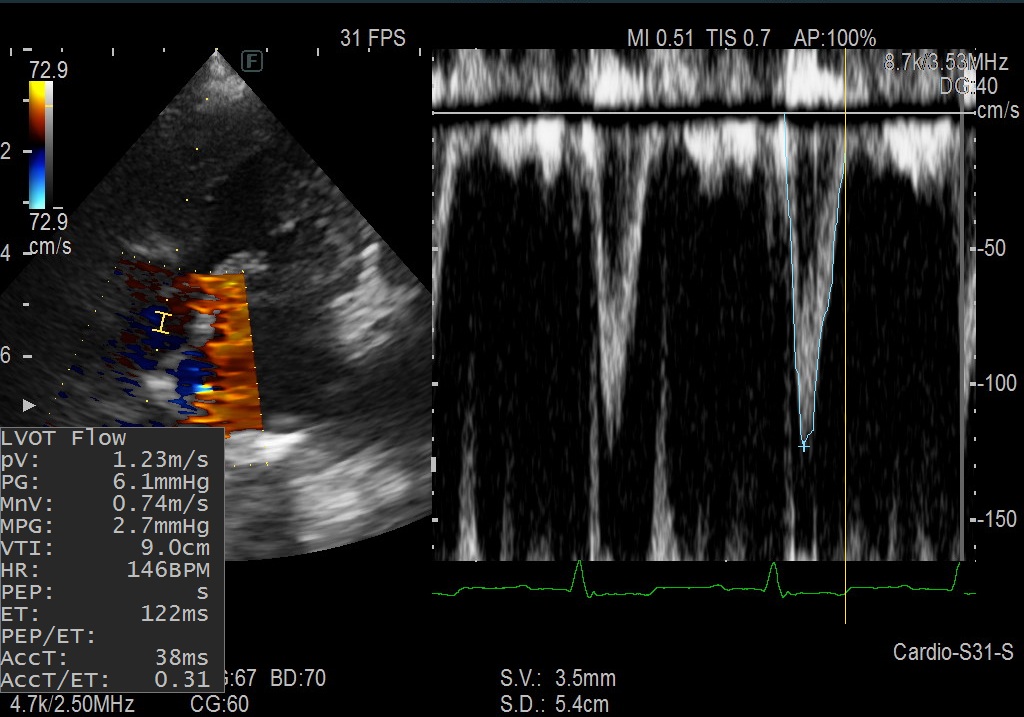

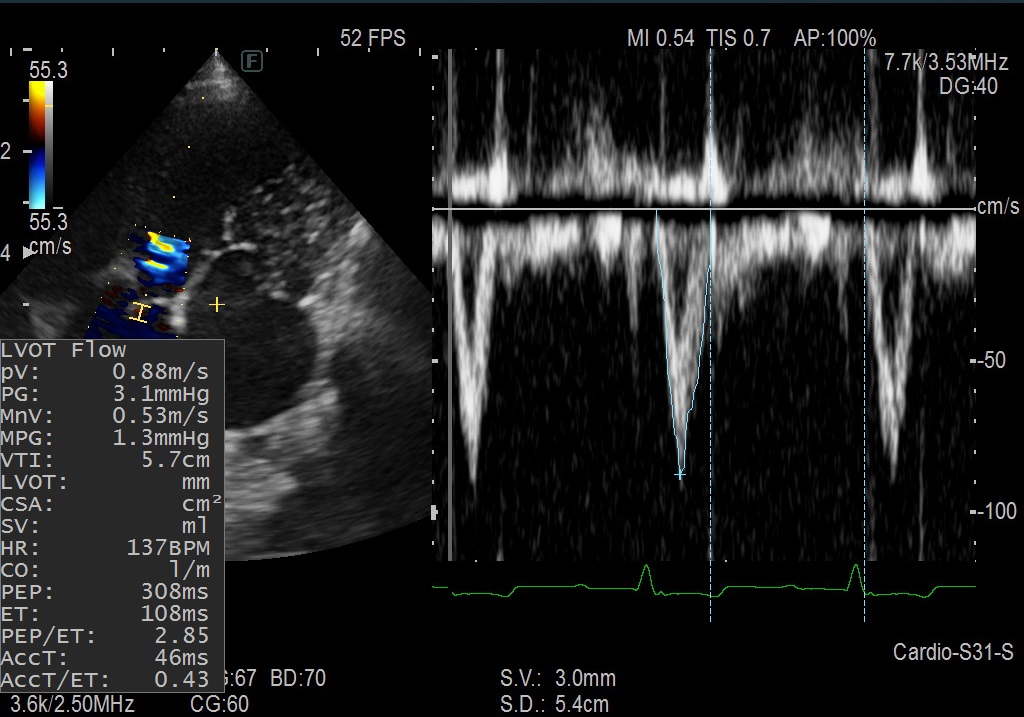

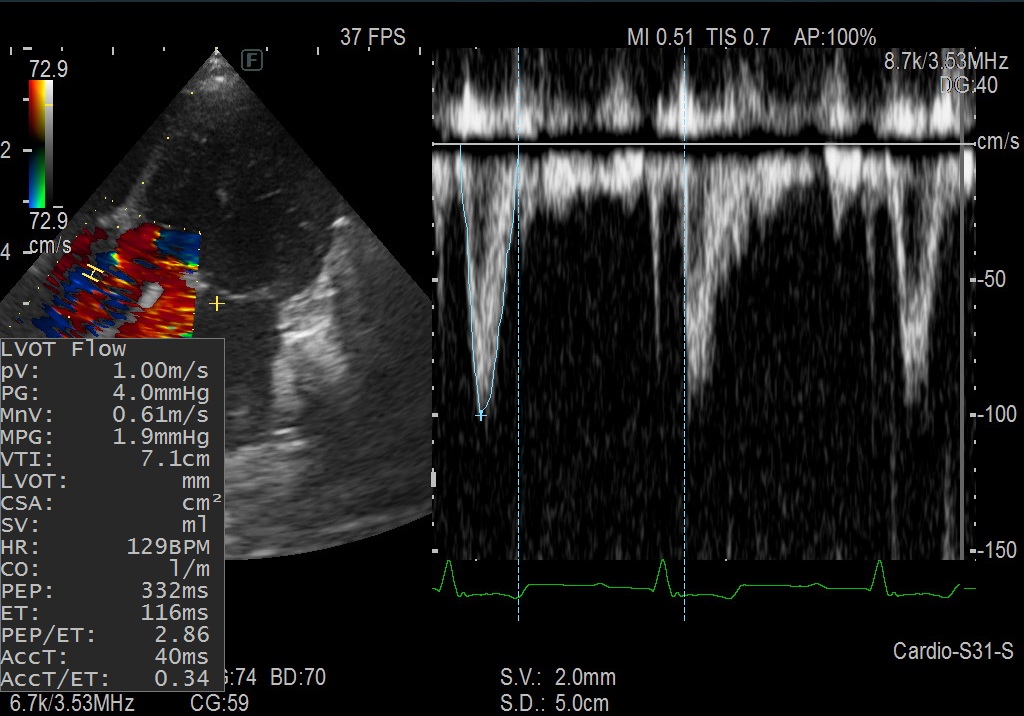

しかし、コンセンサスが取れた指標ではありませんが、独自の指標を作ろうと試行錯誤されている専門医はいらっしゃいまして、当院ではそういった情報から、現在ではLVOT VTI(大動脈血流波形の面積指標)を重要視しており、その他の所見ももちろん考慮しますがこれが低下する場合には、まだ肺水腫でなくても利尿剤の投与開始や強心薬の増量など、治療の強化を考慮しています。

LVOT VTIのピモベンダン開始前後はこんな感じです。

治療開始7か月前は9.0cm→ピモベンダン投薬開始直前は5.7cm→投薬開始2週間後は7.1cmです。

左房圧は確かに重要なのですが、高いからといって慢性経過の場合は肺水腫にはなりづらく、リスク評価が難しいです。

結局は心臓の機能って血液を送り出すことが一番大事なところで、そこが滞るとリスクが大きいというのはわかりやすいですし、実感としてもこの数値が下がると危険だと感じております。

肺水腫になりそうかどうかの指標として有名なものとして、左房圧を反映する左室流入血流(E波A波)というのがあります。もちろんE波A波は見ていますが、一応見てはいるけれどもあまりこれを指標にどうこうはできないなという印象です。同じく7か月前、ピモベンダン開始直前、投与後2週間は以下のとおりです。

一番左画像のようにE<Aだと安心材料にはなります。しかし、投与開始前後でほぼ変化がないですが、これを持って効果がないかというとそんなことはないと思います。先に示したLVOT VTIが改善していますし、左房圧を見るなら、以下のMR VTIの方がいいんじゃないかという気がしています。

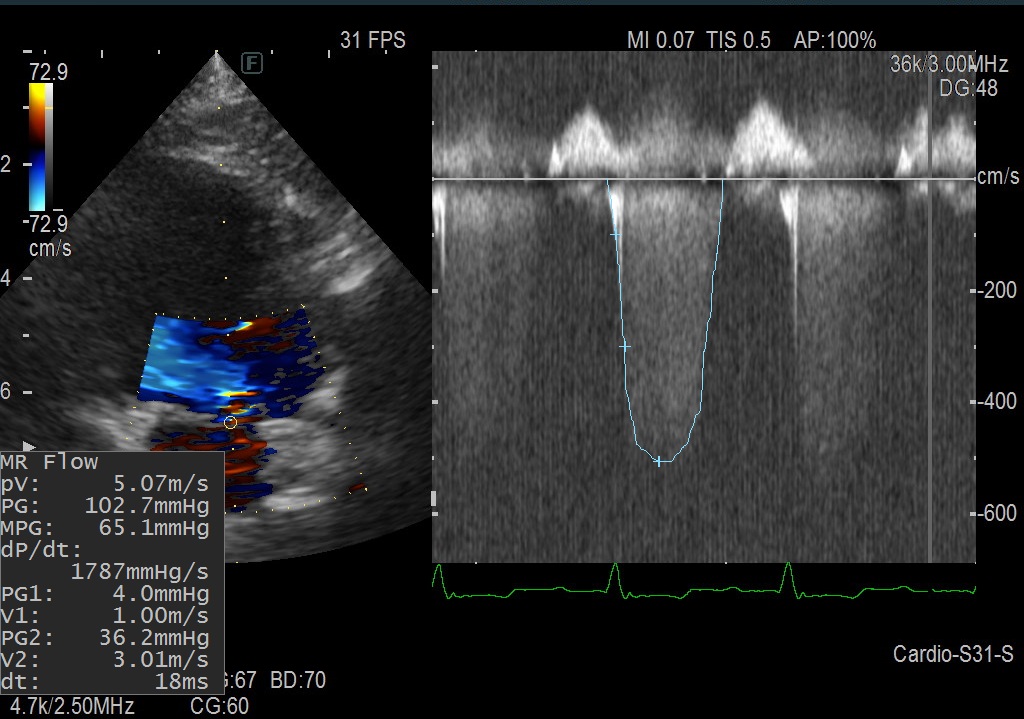

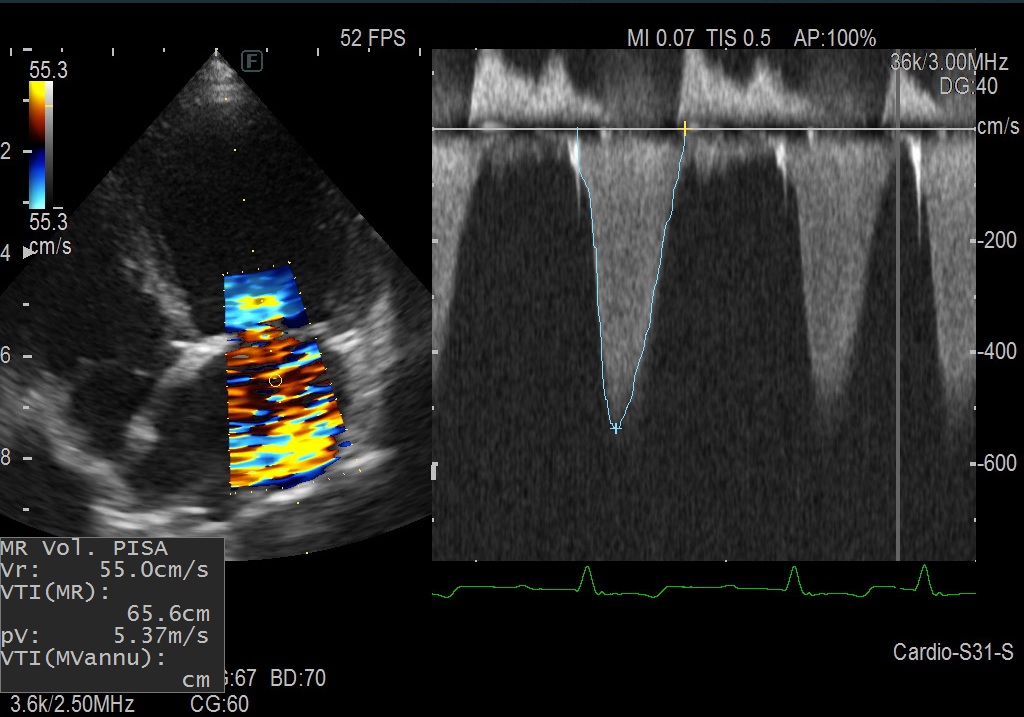

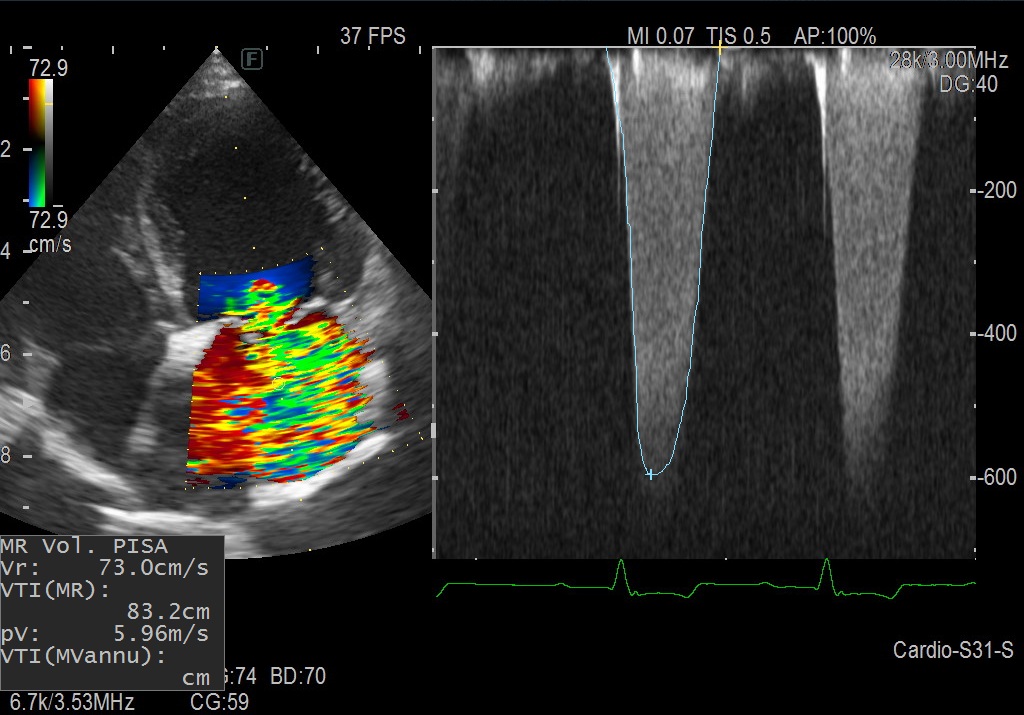

MR VTIは、僧帽弁逆流の血流速度波形の面積指標です。左室→左房への血流ですから左房圧が高くなると血液が戻りづらくなって血流波形が小さくなります。

内服開始7か月前は100cm以上あったものが65cmに低下し、内服開始で73cmまで戻っています。

実際の検査後の飼い主さまへのご説明でもこのあたりを詳細に解説することはほとんどないので、「心エコーっていったい何の意味があるんだろう?何をしているんだろう?」と疑問をお持ちの飼い主様もいらっしゃるかと思いますが、こういうことをやっています。

この記事に乗せているものは、全て同一症例の計測データですが、その子その子で治療反応が見やすい計測値が違ったりもしますので、この子のように治療前からのデータがそろっていると、今後の治療もしやすいです。

つまりは、またピモベンダン投与前のような計測値になってきたら、現状の治療では力不足なので何らか治療を強化しなきゃな、となるわけです。

心エコーは客観的に見えますが、検者のくせが強く出る検査でもありますので、自分が撮ったデータでないと価値が低くなります。同じ獣医師が継続して検査することが大切です。

専門医の施設では、もっと他の指標、例えば肺静脈波だとか僧帽弁輪の動きですとか、いろいろ検査しているのだと思いますが、当院は普通の街の小さい動物病院なので、こんな感じです。(もちろん、その他の弁逆流がないかとか、肺動脈の拡張がないかとか、肺動脈血流とか、定期的に血圧を測定したりだとか、当たり前の項目は当たり前に見ています。)

飼い主が自宅でできる検査とは

愛犬愛猫に心雑音があるとか、僧帽弁閉鎖不全症/心筋症だと診断されたりしたら不安ですよね。

獣医師から次は半年後だとか3か月後だとか言われたけれども、そんなに放っておいて大丈夫なのかと心配な飼い主様もいらっしゃっると思います。家庭で簡単にできて信頼性も高い検査があるんですよ。是非やりましょう。

それは、呼吸数の測定です。

吸って吐いてのセットで1回です。寝ている時や明らかにリラックスしている状態の1分間当たりの安静時呼吸数を測定します。

目安は以下の通りです。

正常:25回/分以下

グレーゾーン:25~29回/分

投薬開始or増量目安:30~39回/分

心原性肺水腫の可能性が高い:40回/分以上

これは、とてもとても大切です。何ならエコー検査よりも大事かもしれません。安静時に40回/分以上の呼吸数が確認されたらすぐに動物病院を受診しましょう。夜確認されて、明日いけばいいやだと助からないかもしれません。そのくらいの重大事です。

ただ、動物も夢をみたりはしていると思うんですよね。一過性に速いことはあるかもしれません。ですから、普段からマメに観察することが大切です。心雑音があるなら極力毎日カウントしましょう。

猫ちゃんは犬ほど厳密にはわかっておりませんが、概ね30回/分以下ならOKと考えましょう。

心臓病リスクが高い品種が利用すべき動物病院とは

心エコー検査ができないのであれば心臓病の治療はするべきではないと思いますが、当院のような普通の小さい動物病院でもこの程度は診ている施設が多くあると思います。心臓病リスクが高い犬猫の飼い主様は日常的に心エコー検査を行っている動物病院をかかりつけにしておくと安心です。

お近くの方は、是非はら動物病院をご利用ください。