肺高血圧 その心雑音は本当に僧帽弁閉鎖不全症ですか?

肺高血圧症からの肺浸潤

「小さい心雑音なのでまだ大丈夫」

って言うのはもうやめます。

当院をかかりつけとしてご利用いただいていた症例ではないので、これまでの経過は不明ですが、よくある僧帽弁閉鎖不全症と同じような心雑音に聞こえた症例が、肺高血圧症からの肺浸潤でした。

肺高血圧症での心雑音は主に三尖弁逆流音ですので、僧帽弁閉鎖不全症と同じ収縮期逆流性雑音です。

厳密に言えば発生部位が異なりますので、聞き分けられる神の耳を持つ先生もいらっしゃるかもしれませんが、聴診だけで三尖弁逆流音を完璧に除外することは実質不可能だと思います。

本例は本稿執筆現在、ある程度元気になってくれておりますが、僧帽弁閉鎖不全症に伴う肺水腫として治療していたら既に亡くなっているでしょう。

私が「まだ大丈夫」と言った症例ではないので、むしろしっかり診断・治療したで!と胸を張れるわけですが、私が検査を積極的に推奨しなかった症例が自分の知らないところで、こうなっている可能性もあるわけで、恐ろしいなと思います。

循環器と呼吸器は急に亡くなるリスクが高いですから怖いです。

飼い主さん側の立場で考えてみると、こういったケースで残念ながら助からなかった場合に、「心不全からの肺水腫で残念ながら助かりませんでした」と獣医師から説明されたら、それを疑う理由もないですので、そこはこわいところだなと思います。

肺高血圧症という病態の認知度は上がっていると思いますが、心エコー検査を実施していない動物病院も少なくないので、実は肺高血圧症である場合にも、左心不全からの肺水腫や(誤嚥性や感染性)肺炎と誤診されて亡くなっているケースはそれなりにあるのではないかと思います。

心雑音の原因診断のすすめ

今後当院では、僧帽弁閉鎖不全症の初期を疑う小さな心雑音でも、僧帽弁閉鎖不全症と決めつけず、診断のための検査を推奨します。

そこで僧帽弁閉鎖不全症ではない可能性は非常に低いです。でもゼロじゃない。重症疾患かもしれないです。

獣医師がおすすめして飼い主さんがやらないと判断するのは良いんです。

しかし、動物病院側がおすすめしなかったせいで病気の発見が遅れるのは良くないなと。

で、ようやく本題です。

肺高血圧症とは

肺高血圧症とは、肺動脈圧が上昇する病態です。

肺動脈とは、心臓から肺に血流を送る血管です。

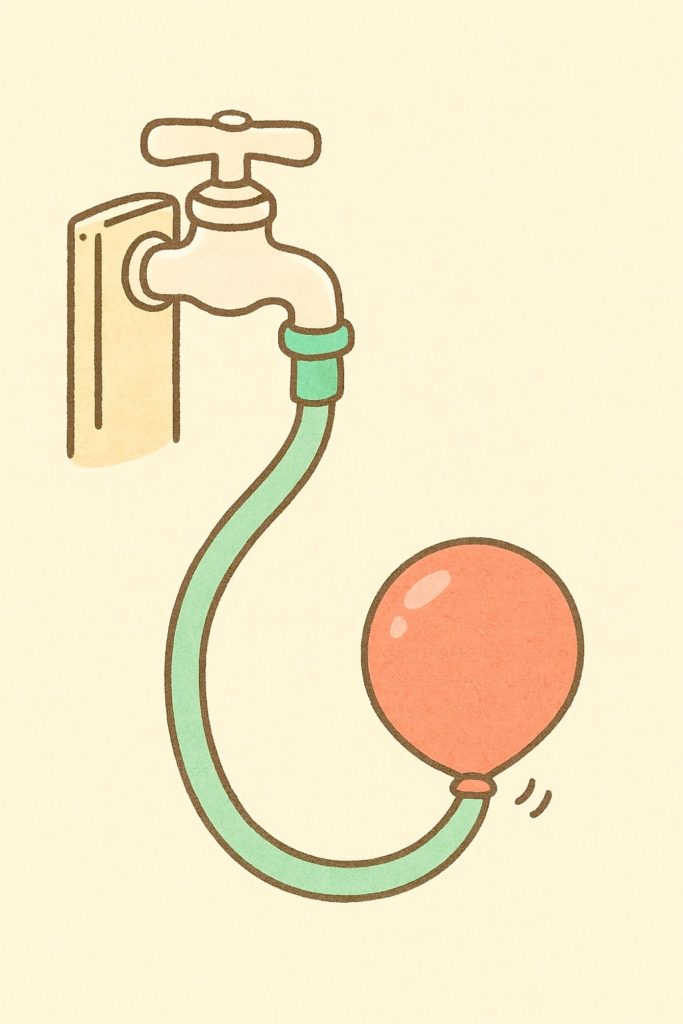

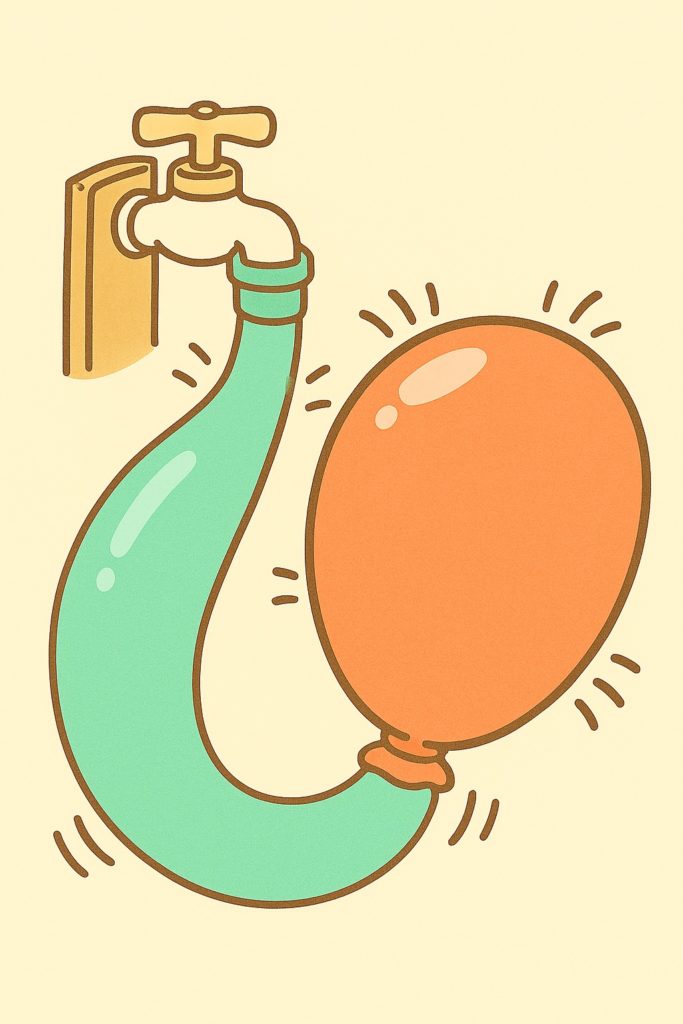

心臓を水道の蛇口、肺動脈をそこに繋いだホースと考えてみましょう。

正常な状態では蛇口を開けば水は滞りなく流れますね。ホースの状態は特に変わりません。

では、ホースの先に風船をつけてみましょう。最初は特に問題なく水が風船に入るだけですね。

その後風船がパンパンにはなるけれど、破裂はしなかったらどうなりますか?

ホースがパンパンになりますよね。これが肺高血圧症です。

風船が肺でホースが肺動脈です。

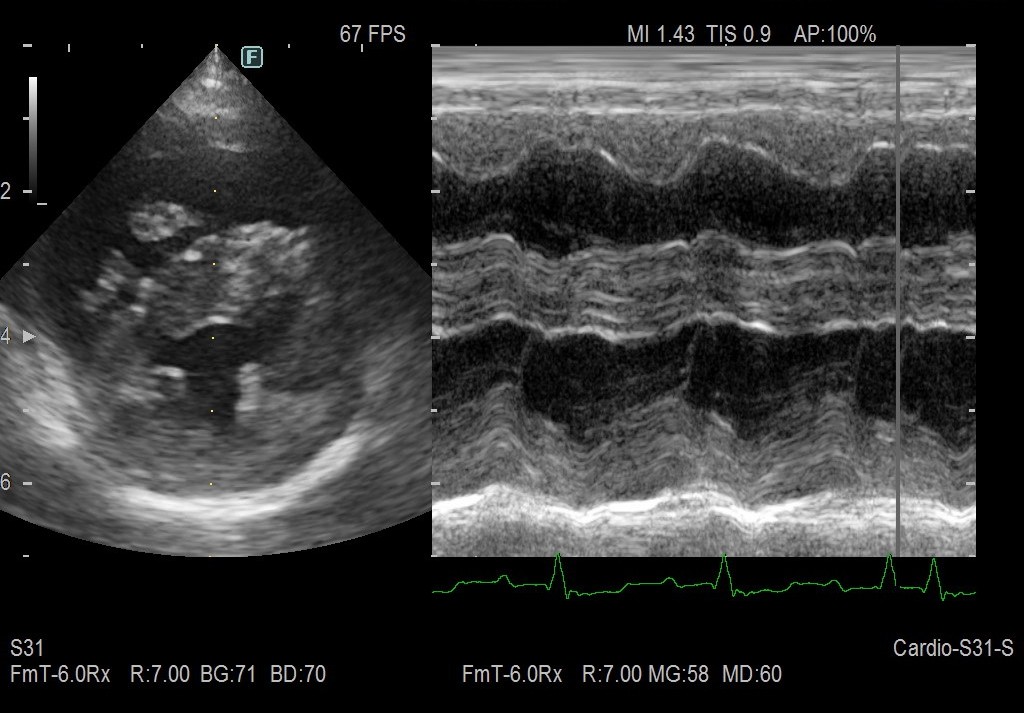

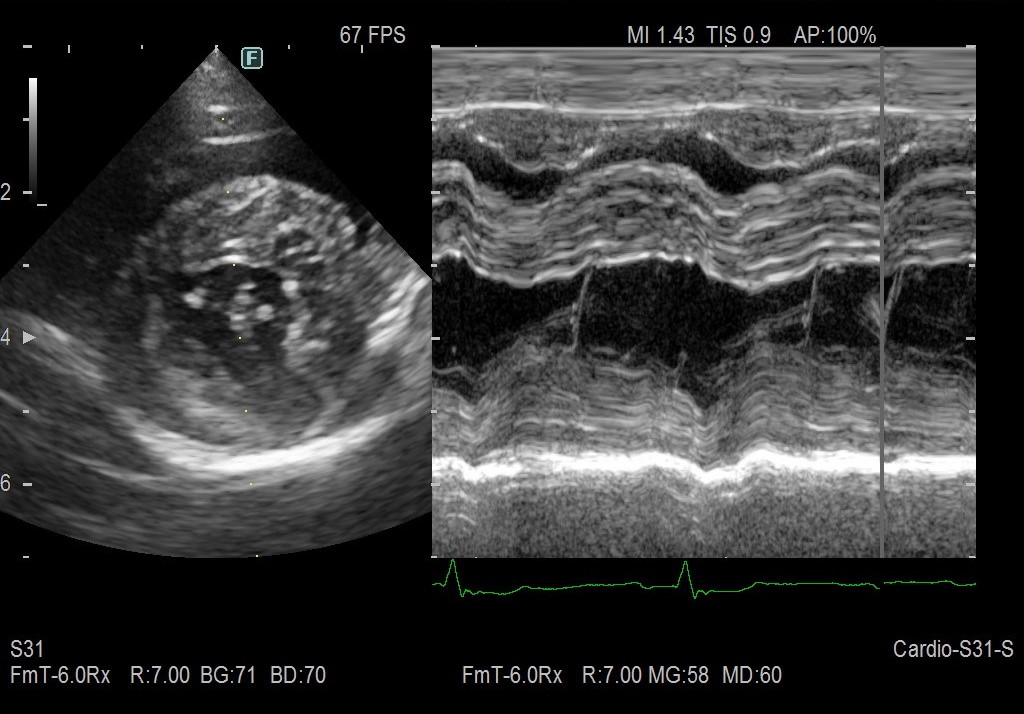

本稿トップのエコー画像は、下の円形部分が左心室で、その上の黒い部分が右心室内腔です。右心室が肺に血液を送り出す部分ですから、ホースの基部だと考えるとわかりやすいかと思います。

風船(肺)に血液を送りこめないので、ホースの基部(右心室)がパンパンに拡張して左心室を圧排しています。

左が治療前、右が治療後の画像です。

肺高血圧症だとどうなるの?

肺高血圧症であるということは、肺に血液が流入しづらくなる何らかの病的変化が生じているということになります。

つまり、肺の血流量が減っているということです。

肺では、酸素を取り込み二酸化炭素を排出しています。この効率を決めるのは換気と血流です。

血流の低下による低酸素血症が生じます。つまり息苦しくなります。最初は労作時の息苦しさですが、重症になれば安静時でも呼吸困難になります。

どうして肺高血圧症になるの?

動物医療では、現在は6種類に肺高血圧症を分類しています。

第1群 肺動脈性肺高血圧症

第2群 左心性疾患による肺高血圧症

第3群 肺疾患および/または低酸素血症に伴う肺高血圧症

第4群 慢性血栓性肺血栓塞栓症

第5群 寄生虫性肺高血圧症

第6群 詳細不明な多因子のメカニズムに伴う肺高血圧症

第1群は極めて稀だと考えられています。生前診断は実質不可能です。肺内で分枝した細動脈が血管そのものの異常で狭窄/閉塞する病気です。

第2群が最も多い原因です。

循環は右心→肺→左心→全身→右心と流れます。

小型犬で多い僧帽弁閉鎖不全症に伴い、左心に血液が戻りにくくなるため、肺高血圧症になることがあります。

第3群が2番目に多いとされています。

間質性肺線維症や慢性気管支炎、気管虚脱などが原因になるとされています。

第4群は肺血栓塞栓症です。

血栓塞栓症の原因となる疾患は、免疫介在性溶血性貧血、蛋白漏出性腎症/腸症、副腎皮質機能亢進症、腫瘍などがあげられます。

第5群はほぼフィラリア症のことだと考えて良いでしょう。

第6群は原因不明の場合ということです。

肺高血圧症の治療

動物医療で肺高血圧症としての治療が必要になるのは、ほとんど第3群なのではないかと思います。

第4群も症例報告は出ていますが、肺血栓症は急性経過で亡くなることの方が多いと思います。

第1群は極めて稀ということですし、第5群(フィラリア症)も首都圏では近年ほとんど見ないでしょう。

第2群の治療は左心不全の治療であり、肺高血圧としての治療は病態悪化を招くリスクが大きく、最終手段です。

肺高血圧症に対する治療は以下の通りです。

・酸素投与

急性期に最も大切なのは酸素投与です。

換気が障害されているわけではないので、酸素吸入への反応性は比較的良好です。

酸素投与は肺血管を拡張させる効果も期待できます。

・シルデナフィルクエン酸塩

肺動脈を拡張させる薬です。

現在の獣医療で肺高血圧症に対しての特異的な治療として十分なエビデンスがある薬はシルデナフィルのみです。

人医療では新しいタイプの肺血管拡張薬が開発・使用されていますが、そういった新薬の動物に対しての有効性は不明です。

その他状態や病態に応じて、利尿剤、強心剤、肺炎治療のための抗生剤、ステロイド剤、抗凝固剤などを使います。

基本的には予後(余命)は非常に厳しい疾患で、急性期を脱したとしても長期の生存は難しいですが、数か月は元気でいられることも多いです。突然の呼吸困難で亡くなってしまうのと、長期生存は難しくても一旦食欲と元気を取り戻してくれるのとでは大きな違いがあると思います。

小型犬の収縮期雑音で呼吸困難と来たら僧帽弁閉鎖不全症による肺水腫と考えたくなります。呼吸困難症例を横臥にしてエコーは危険であることもあり、とりあえずその方針で治療してしまうこともあるかもしれません。

しかし、肺高血圧症かどうかは立位や座位でも心臓にエコーを当てればすぐにわかります。(循環器診療にエコーを利用している獣医師であれば)

呼吸困難の場合、動物に負担をかけずに検査を行うことが大前提ですが、可能な限り正確な診断を行うことが大切だと感じた症例でした。

心雑音を指摘されたけれども、まだ雑音が小さいので大丈夫と言われている犬の飼い主様は、はら動物病院まで診断のための検査を受けにいらしてください。